第2回ショパン国際ピリオド楽器コンクール優勝者コンサート

- オーケストラ

- 日時

- 2024年1月30日(火) 19:00

- 開場 / 終演予定

- 18:20 / 21:00

ピックアップ

関連ニュース

- 2025/6/7 6月14日(土)10:00~ 鈴木優人 テレビ朝日系列「題名のない音楽会」

- 2025/5/27 6月2日(月)~6日(金) 鈴木優人 NHK FM「古楽の楽しみ」

- 2025/5/22 【掲載情報】鈴木優人 (2025年4月~5月)

- 2025/5/17 5月24日(土)10:00~ 鈴木優人 テレビ朝日系列「題名のない音楽会」

- 2025/3/19 3月27日(木)午前2:35~(水曜深夜) 鈴木優人 日本テレビ「読売日本交響楽団 粗品と絶品クラシック」

- 2025/3/19 【掲載情報】鈴木優人 (2025年1月~3月)

- 2025/3/3 3月8日(土) 10:00~ 鈴木優人、藤田真央、ブルース・リウ 「題名のない音楽会」(テレビ朝日系)

- 2025/1/20 【掲載情報】「音楽の友」2025年2月号『音楽評論家・記者が選ぶコンサート・ベストテン&ベスト・アーティスト2024』

- 2024/8/26 【掲載情報】「音楽の友」2024年9月号「特集 あなたが選ぶクラシック・ベストテン 2024」

- 2024/8/7 【海外公演情報】鈴木優人(2024年8月)

チケット詳細Ticket Information

チケット発売情報

- ① 10月7日(土) 10:00a.m.~発売 ジャパン・アーツぴあオンラインチケット WEB

- ② 10月15日(日) 10:00a.m.~発売 一般 TELWEB

- ③ 12月1日(金) 10:00a.m.~発売 学生 TELWEB

- WEB … インターネットで購入可

- TEL … ジャパン・アーツぴあコールセンター 0570-00-1212

※先行発売などで満席になった席種は、以降販売されない場合がございます。

チケット残席状況

残席あり / × 売り切れ

特別割引

- ◎シニア・チケット=65歳以上の方はシニア料金でお求めいただけます。

S席¥6,300 - ◎車椅子の方は、本人と付き添いの方1名までが割引になります。(ジャパン・アーツぴあコールセンターでのみ受付)

その他プレイガイド

- 東京オペラシティチケットセンター 03-5353-9999

- チケットぴあ t.pia.jp [Pコード 254-024]

- イープラス eplus.jp

- ローソンチケット l-tike.com [Lコード 33988]

チケット購入にあたっての注意事項

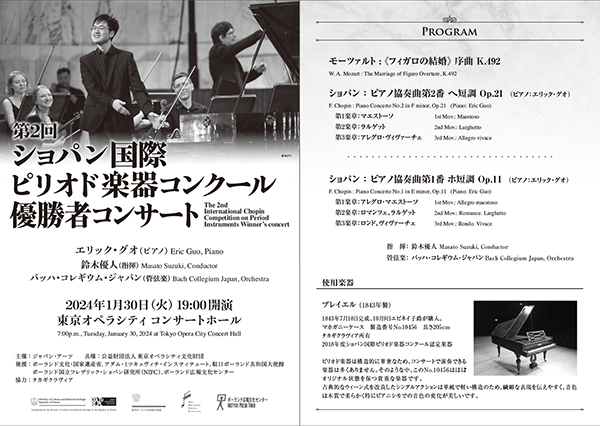

曲目・演目Program

- モーツァルト:《フィガロの結婚》序曲 K. 492

- ショパン:ピアノ協奏曲第2番 へ短調 Op. 21 <ピアノ>エリック・グオ

- ショパン:ピアノ協奏曲第1番 ホ短調 Op. 11 <ピアノ>エリック・グオ

- ショパン:前奏曲 第4番 Op.28-4

- ショパン:前奏曲 op.28-13

- ショパン:マズルカ op.59-1

- ショパン:ワルツ 第4番op.34-3

≪使用楽器≫

プレイエル

1843年7月18日完成、10月9日エピネイ子爵が購入。

マホガニーケース 製造番号No.10456 長さ205cm

タカギクラヴィア所有 2018年度ショパン国際ピリオド楽器コンクール認定楽器

ピリオド楽器は構造的に華奢なため、コンサートで演奏できる楽器は多くありません。そのような中、このNo.10456はほぼオリジナル状態を保つ貴重な楽器です。

古典的なウィーン式を改良したシングルアクションは単純で軽い構造のため、繊細な表現を伝えやすく、音色は木質で柔らかく特にピアニシモでの音色の変化が美しいです。

協力:タカギクラヴィア

公演によせてMessage

ショパンが生きた時代の響き

ステージに木目調の美しいピリオド楽器が並ぶ。その音は、独特の質感、繊細な輝きを放ち、モダンピアノとはまた違ったショパンの魅力を教えてくれる。

ショパンが生きた時代のピアノで彼の音楽を弾く意義を広く伝えるべく2018年に始まった、ショパン国際ピリオド楽器コンクール。2回目の今回も優れた若者たちが参加した。客席にはモダンピアノコンクール以上に耳の肥えた地元の人々。ワルシャワフィルハーモニー室内楽ホールで、ショパンが愛奏したプレイエルやエラール、さらに時代の古いブッフホルツやグラーフの音が響くと、どこかサロンの気配が漂う。

舞台を大ホールに移したファイナルでは、ショパンが20歳で祖国を去る前に故郷の人々に披露したことで知られるピアノ協奏曲が演奏される。若いファイナリストを見守る雰囲気もまた、19世紀当時のあたたかさが感じられる。

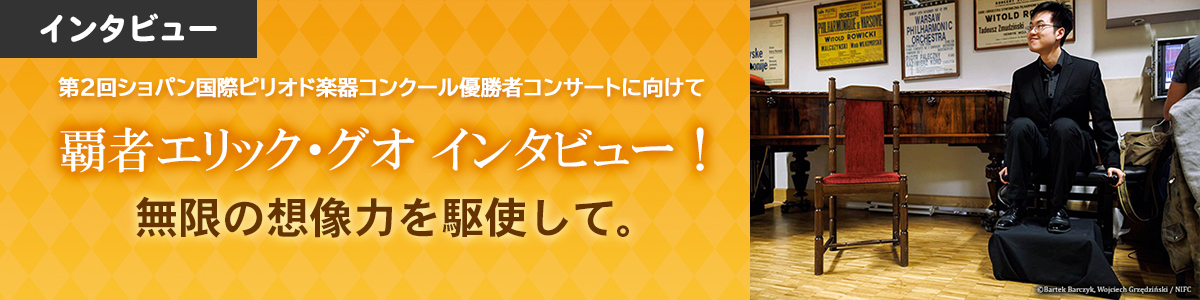

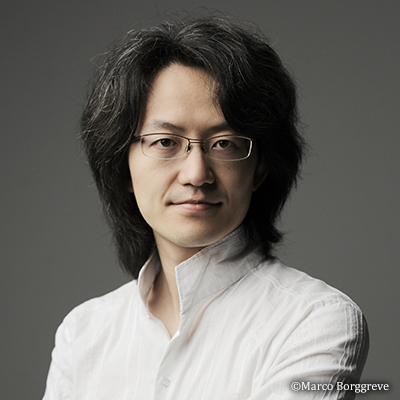

今回、そのコンクールで頂点に輝いたエリック・グオが早くも来日し、ファイナルで演奏したピアノ協奏曲第1番に加え、第2番も披露する。

グオは2021年モダン楽器のショパンコンクールにも参加しており、すでにショパンのレパートリーは広い。そのうえ卓越した楽器のコントロール能力を持ち、ピリオド楽器の演奏経験が浅いにもかかわらず、プレイエルからひときわよく通る音を鳴らしていた。作品をよく知り、オーケストラとのコミュニケーション能力も高く、そのうえ自由で表情豊かに歌える、稀有な才能の持ち主だ。素直なキャラクターも良い。

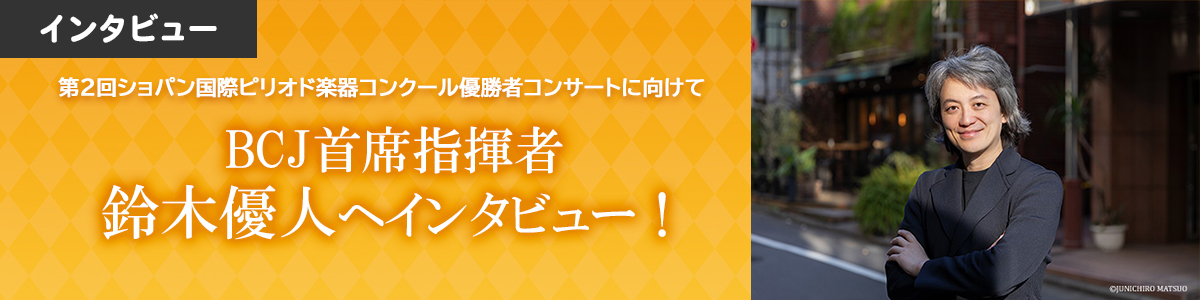

東京公演で弾くのは1843年製プレイエル。鈴木優人指揮BCJとの共演で、ショパンが耳にした19世紀の音を蘇らせてくれるだろう。

音楽ライター 高坂はる香

全国公演日程National performance

★優勝者ソロ・リサイタル

◎優勝者と鈴木優人(指揮)、バッハ・コレギウム・ジャパンによる共演

プロフィールProfile

エリック・グオ Eric Guo (第2回ショパン国際ピリオド楽器コンクール優勝者, A winner of the 2nd International Chopin Competition on Period Instruments)

第2回ショパン国際ピリオド楽器コンクール優勝。マズルカ賞受賞。

2002年8月1日トロント生まれ。4歳でピアノを始める。現在、トロント王立音楽院グレン・グールド校でデイヴィッド・ルイに師事。ジェラゾヴァ・ヴォラのショパンの生家、ワルシャワのショパン博物館、クラクフ歴史博物館、パリのサル・コルトーとポーランド図書館、ニューヨークのマーキン・コンサート・ホール(WQXRで放送)、ローリーのノースカロライナ博物館、トロントのケルナーホールなど、ヨーロッパ、アメリカ、カナダで演奏。ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団、ウラル・ユース交響楽団、フォートワース交響楽団、ミネソタ管弦楽団、オンタリオ・フィルハーモニックなどのオーケストラと共演。ピアノ・テキサス、カナダ・ミシサガ・ショパン・ピアノコンクール、ミネソタ国際e-ピアノ・ジュニア・コンクール、ヘイスティングス国際ピアノ協奏曲コンクール、モスクワでの青少年のためのショパン国際ピアノ・コンクールなど多くのコンクールで入賞。また、CBCのHot Canadian Classical Musicians Under 30にも選ばれている。

鈴木優人 Masato Suzuki (指揮, Conductor)

東京藝術大学及び同大学院修了。オランダ・ハーグ王立音楽院修了。第29回渡邉曉雄音楽基金音楽賞、第71回芸術選奨文部科学大臣新人賞、第18回齋藤秀雄メモリアル基金賞、第18回ホテルオークラ音楽賞受賞。バッハ・コレギウム・ジャパン(BCJ)首席指揮者、読売日本交響楽団指揮者/クリエイティヴ・パートナー、アンサンブル・ジェネシス音楽監督。23年4月より関西フィルハーモニー管弦楽団首席客演指揮者に就任。鈴木優人プロデュース・BCJオペラシリーズとして「ポッペアの戴冠」(2017)、「リナルド」(2020)を上演。調布国際音楽祭エグゼクティブ・プロデューサー。九州大学客員教授。

- masatosuzukimusic

- masatosuzukimusic

バッハ・コレギウム・ジャパン Bach Collegium Japan (管弦楽, Orchestra)

鈴木雅明が世界の第一線で活躍するオリジナル楽器のスペシャリストを擁して結成したオーケストラと合唱団。2013年度第45回サントリー音楽賞を鈴木雅明と共に受賞。14年「バッハ:教会カンタータ全曲シリーズ」がエコー・クラシック賞、モーツァルト《ミサ曲ハ短調》(17年)、J. S. バッハ《マタイ受難曲》(20年)がグラモフォン賞を受賞。20年秋上演 鈴木優人指揮・ヘンデル《リナルド》は第19回佐川吉男音楽賞を受賞。海外公演も多く、22年秋にはパリ、ウィーン等9都市を巡る欧州ツアーを実施。

主催・協賛

- 主催

- ジャパン・アーツ

- 共催

- 公益財団法人 東京オペラシティ文化財団

- 後援

- ポーランド文化・国家遺産省、アダム・ミツキェヴィチ・インスティチュート、駐日ポーランド共和国大使館、ポーランド国立フレデリック・ショパン研究所(NIFC)、ポーランド広報文化センター

Concerts are co-organized by Adam Mickiewicz Institute / The Fryderyk Chopin Institute

Adam Mickiewicz Institute : https://culture.pl/jp/topic/asia https://iam.pl/en

The Fryderyk Chopin Institute : https://nifc.pl/pl