2025/7/8

ニュース

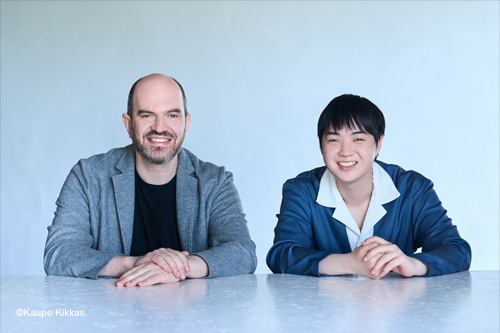

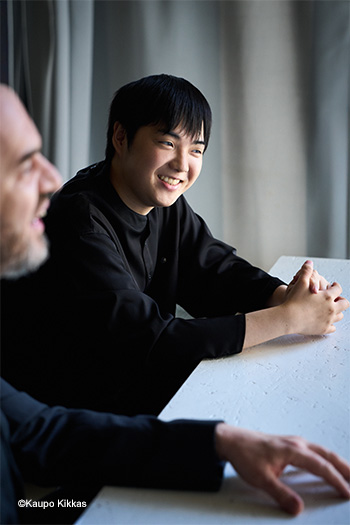

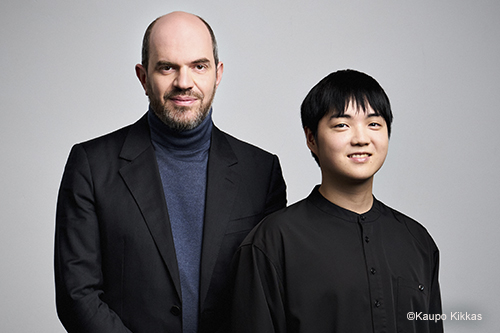

キリル・ゲルシュタイン&藤田真央/ベルリンで特別インタビュー!

今最もワールドワイドに活躍する日本人ピアニストとして高い人気を誇り、唯一無二の美音で世界各国の聴衆を魅了する藤田真央。この12月、自身の師でもあるピアニスト キリル・ゲルシュタインと国内10公演のデュオ・ツアーを行います!キリル・ゲルシュタインは、ジャズからクラシック、現代作品まで幅広い音楽を探求し「世界で最も忙しいピアニスト」(『Bachtrack』2023)、オーパス・クラシック賞2025の特別功労賞にも選出された世界的ピアニスト。この類稀な二つの個性が、2台ピアノの傑作に挑み、どのような化学反応を巻き起こすのか。

ツアーに先駆けて、二人が拠点を置くベルリンでインタビューを行いました。

聴き手:中村真人(音楽ジャーナリスト/ベルリン在住)

-まず、お二人の最初の出会いについて聞かせていただけますか。

藤田:キリルの演奏を初めて聴いたのは、東京での樫本大進さんとのデュオ・リサイタルでした。あなたは覚えていないかもしれませんが、終演後にご挨拶したのが出会いです。その後、レッスンをお願いして、最初にベルリンで見ていただきました。

レッスン後、私はパリでリサイタル・デビュ―を果たしました。前半にリストの《ハンガリー狂詩曲》第2番と第12番や《ダンテを読んで ソナタ風幻想曲》、後半にプロコフィエフとスクリャービンの楽曲を弾いたのですが、あなたは「この組み合わせは良くないし、プログラムの構成もどうだろう。前半にモーツァルトなどの古典派やロマン派の曲、後半にロシアのレパートリーを鏡のように配置した方がいい」とおっしゃいましたよね。レパートリーやプログラミングについてアドバイスしてくださったのは、私にとって新鮮な経験でした。

ゲルシュタイン:真央と日本で最初に会ったことも、ベルリンのハンス・アイスラー音大のレッスン室に来てくれたときのこともよく覚えています。音楽性が素晴らしく、すぐに生産的な関係が築けると感じました。真央が「あなたと共に勉強したい」と言ってくれたことに、いまも感銘を受けています。すでに大きなキャリアを築き、たくさんのコンサートを抱えているので、「もう勉強する必要はない」といつでも言えたはずなのにそうしなかった。その学び続ける姿勢に、私は共感します。なぜなら私自身、教える立場にある一方、最近までフェレンツ・ラドシュ先生のレッスンを受けていたからです。先生が(今年2月に)亡くなるまで、彼の前で演奏し続けました。この学び続けるプロセスは、とても自然で健康的なものだと思います。

真央が言ったように、私たちは音楽やレパートリーのことを多く議論しました。私は真央のバロメーターのような役割だと考えています。つまり、「本当にこれでいいの?」と尋ねたり、あるいは「これを試してみては?」と提案したりする、ビジネスに近いけれどもマネージャーやプレゼンターではなく、信頼できる相談相手のような存在です。

-そもそも、藤田さんはなぜゲルシュタインさんに師事したいと思われたのですか?

藤田:先に触れた樫本大進さんとのリサイタルで演奏された、ベートーヴェンの《クロイツェル・ソナタ》が素晴らしかったのです。日本での室内楽のレッスンでは、バランスやソロのフォローに注意を払うべきだと教えられることが多いのですが、大進さんとキリルは互いを支え合う姿がとても印象的で、「こんなことができるのか」と目から鱗でした。

チャイコフスキー・コンクールの後は、キリルが連絡をくれて、良かった点、悪かった点を詳しく話してくれましたし、ベートーヴェンの《テンペスト》を見てもらったときは、「このソナタには細部まで多くの要素がある。明るいキャラクターを打ち出すのは良いけれど、内面には悲劇や苦闘の要素も多く含まれている」と指摘され、私は音質についてもよく考えるようになりました。このようにキリルは多くのアドバイスやヒントを授けてくれますが、強制はしません。これはとても重要なことで、解釈について考えるための時間や余地を与えてくれたのです。

ゲルシュタイン:真央はすでに成熟したアーティストなので、毎週レッスンを行う必要はありません。いま話してくれたように、チャイコフスキー・コンクールの後、私たちにはすぐに自然にできることと、時間を必要とすることがバランスよく存在していることに気づきました。時にはその方向へ発展させるために、少し後押しが必要な場合もあります。そうすることで、全体としてバランスの取れた状態を作りたいと考えています。真央は深い人間性と洞察力をそなえていますから、今後アーティストとしてさらに成長できると信じています。

-この12月、お二人はピアノデュオのツアーを行います。そのコンセプトやプログラムについて教えてください。

ゲルシュタイン:きっと特別なツアーになると思います。2台のピアノのためのレパートリーを演奏するには、信頼と一定の相性が必要とされます。ヴァイオリニストと演奏する方が、まったく異なる楽器なのでむしろやりやすい。でも、同じ楽器の場合、相手が自分に合わないと難しいでしょう。逆に、相手との関係性があれば、特別な室内楽のかたちになります。

藤田:今回のプログラムのメインとなるラヴェル《ラ・ヴァルス》とラフマニノフの《交響的舞曲》は、それぞれ異なる舞踏の形式で描かれており、興味深いものを生み出すことができると思います。また、モーツァルトのピアノ協奏曲第19番にもとづくブゾーニの編曲も、ユニークな作品です。

ゲルシュタイン:ラフマニノフとブゾーニは、ピアノの特性を非常に巧みに生かした作風で知られていますが、ここでは彼らの編曲者としての顔ものぞかせます。《交響的舞曲》もラヴェルの《ラ・ヴァルス》も、もともとはオーケストラのために書かれた曲で、20世紀の傑作です。そして、4手のための最上の音楽として、シューベルトの作品は外せません。全体として非常にバランスの取れた構成になったと思います。

-お話を伺って、日本ツアーがますます楽しみになってきました。きっと同じ気持ちであろうファンの皆さんにメッセージをお願いします。

藤田:私にとって初めてのデュオ・リサイタルになります。2台ピアノや4手によるユニークなレパートリーを日本で披露できるのが楽しみですし、ついにキリルと一緒に演奏できるのも特別なこと。私たちは先生と生徒の関係ですが、今回は2人のピアニストとしてツアーに臨みます。

ゲルシュタイン:いまお話ししたような豊富なレパートリーがあり、レパートリー同士のつながりがあり、さらに私たち同士のつながりや個人的な歴史があります。生徒、教師、友人、同僚といった関係です。そんな多くの要素が混ざり合った、豊かなスープのようなコンサートになればと思います。そして、ライブで重要なのはもちろん聴衆の存在。特別に注意深い日本の聴衆の皆さまとご一緒できるのを心から楽しみにしています。

(2025年5月12日、ベルリンにて)