2025/8/25

ニュース

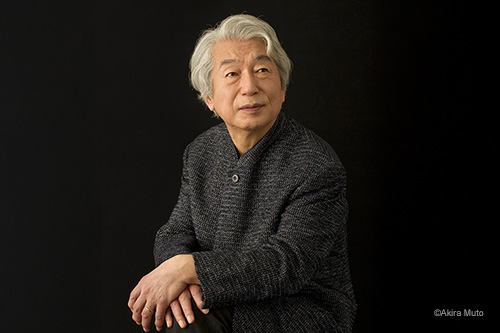

ピアニスト舘野泉、「卒寿記念コンサート」を語る

舘野泉(1936年11月10日生まれ)が11月2日、「数え90歳」の「卒寿記念コンサート《彼の音楽を彼が弾く》」をサントリーホールで開く。

2002年1月に脳溢血で右半身不随となるが、1年7か月後に「左手のピアニスト」として復活。以後、自身の委嘱や献呈をあわせて10か国の作曲家による130曲以上の左手の新作を世界初演してきた。

――卒寿(90歳)への感慨はありますか?

「90歳にもなれば、身体上の障害は持って当たり前ですし、〝向こう側〟と〝こちら側〟の世界の二股をかけている感じはあります。未練や執着はなく、長く生き続けたいとも死にたいとも思いません。別にどうということもなく、当たり前の世界に終わりが来たら終わり。弾ける時まで弾き続けて行きます。弾けることが、ひとつの命の証(あかし)です」

――「卒寿記念コンサート」の作曲家、作品は西欧の流儀とは一線を画す人たちです。1曲ずつ、お話をうかがいたいと思います。最初はアイスランドの作曲家ソールドゥル・マグヌッソン(1973―)の「組曲《アイスランドの風景》」(2013)です。

「《アイスランドの風景》も僕の委嘱作です。同じ北欧でもスウェーデンやノルウェー、デンマーク、フィンランドに比べ、日本でのアイスランドに対するイメージはないに等しい。そこで、アイスランドの大気や自然全般に因む楽曲を頼みました。この5曲は見事な作品です。特に第4曲《うららかなひと時、夏至の深夜の煌々と明るい夜に》と第5曲《大河ラーガルフリョウトのほとりを歩く》の2曲は超スローテンポの静かな曲で、音がそれほど多くありません。時間がすごく充足して過ぎていく」

――2曲目はペール・ヘンリク・ノルドグレン(1944―2008)の「小泉八雲の《怪談》によるバラードⅡ」(2004)。

「40年以上弾き続けている作曲家です。僕が1969年に『ピアノ曲を作曲してほしい』と頼むと、『ピアノは弾けないし、好きではない』と最初は拒みましたが、最終的に書いたのが強烈極まりない《耳なし芳一》だったのです。仙台市での世界初演に立ち会い、終演後に『これから自分のピアノ曲はすべて、お前に捧げる』と宣言、10年で10曲も書いてくれました。

一時の中断を経て、僕が左手のピアニストで再スタートをきる時に委嘱したのが《怪談》です。《振袖火事》《衝立の女》《忠五郎の話》の3曲からなります。怪談の語り部だと思っていたノルドグレンが亡くなり、僕が語り部となって不思議な世界を描くことになります」

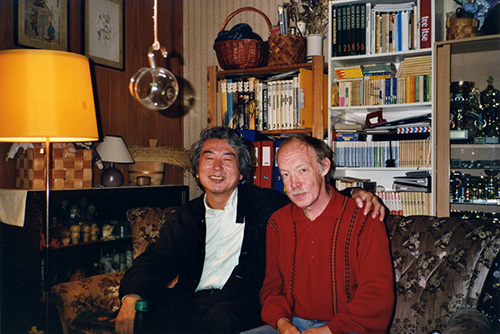

舘野泉とノルドグレン

――《復活》(2013)を舘野さんの委嘱で書いたユッカ・ティエンス

―(1948―)もフィンランドの作曲家ですね。

「先鋭的な現代音楽の代表選手でありながら、古楽器(チェンバロ)の名手でもあります。原題の《Egeiro》は古代ギリシャ語で『大いなるもの』や『復活』の意味です。彼からそれ以上の説明はなく『人がそれぞれ聴いてくれれば、それでいい』といい、いつも聴き手の判断に委ねるのです。

僕自身も話さず『実際に聴いてください』にとどめておきますが、とにかく衝撃的、すごい世界が現れます」

――最後は日本在住のアルゼンチン人作曲家、パブロ・エスカンデ

(1971―)への委嘱作「《奔放なカプリッチョ》~ピアノと管楽器のための」(2023)。

「エスカンデには過去10年、毎年新作を委嘱していますが、1作ごとに工夫を凝らし、色々な面が出てくるので面白い。ヤナーチェクに《カプリッチョ》という、左手ピアノと管楽器7本の変わった編成の作品があり、エスカンデに『同じ編成で書いてほしい』と頼みました。ヤナーチェクは内向的な響きが特色ですが、エスカンデは《奔放な》を付け加えただけあって、かなりはじけます。1度演奏しただけではもったいなくて、今回が3度目です」

ここ数年、舘野のステージからは「演奏家のエゴ」が完全に消え、ただ音楽の本質だけが自然現象のように鳴り続ける。

聴く側も純粋な響きに包まれ、作品の一部に取り込まれていく感触を味わう。

すべてが終わった時、それが紛れもなく「舘野泉」というメディア(媒介)の紡ぎ出す稀有の現象だと思い知って、もう一度感動する。11月2日も、きっとそうだ。

取材&執筆:池田卓夫

音楽ジャーナリスト@いけたく本舗®︎

https://www.iketakuhonpo.com/